Langsam rücken die Uhrzeiger dem Zahlenzeichen „15 Uhr“ entgegen, als der Rheinbacher Bürgermeister Ludger Banken und der Landtagsabgeordnete Oliver Krauß auf die Tafeln zugehen, die im Innenhof des Rathauses angebracht sind. Auf ihnen sind Namen von jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern in den Rheinbacher Ortschaften festgehalten, die in der Zeit des Nationalsozialismus deportiert und ermordet wurden. Sobald die Uhrzeiger am 27. Januar 2025 das Zahlenzeichen „15 Uhr“ erreichen, wird es 80 Jahre her sein, dass russische Truppen in Auschwitz ankommen: am 27. Januar 1945.

In Erinnerung an dieses Ankommen und an die damalige Befreiung der Konzentrationslager in Auschwitz/Auschwitz-Birkenau durch die russischen Soldaten ist der 27. Januar in der Bundesrepublik der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. In der Stadt Rheinbach wird dieser Gedenktag seit vielen Jahren mit einer öffentlichen und überparteilichen Gedenkstunde begangen, an der Schülerinnen und Schüler besonders mitwirken.

Das unsagbare Schicksal der Einzelnen soll niemals vergessen werden: „Du kannst mich suchen, und Du wirst mich finden“ ... . Diese Suche kommt aus dem Gefühl der fürchterlichen Verlassenheit, die die jüdischen Mitmenschen in Deutschland erleiden mussten. Im Rahmen der diesjährigen Gedenkstunde im Foyer des Rheinbacher Rathauses machte Fiona Müdder, von der Gesamtschule in Rheinbach, mit dem von ihr gesungenen Lied „Time After Time“ diese Verlassenheit sehr bewusst: „you can look“ – „Du kannst mich suchen“ … .

Er „hetzt seine Rüden auf uns“… . Der Dichter Paul Celan, dessen Eltern von den Nationalsozialisten, von ihren Tätern und Mittätern, zugrunde gerichtet wurden, hat die „Todesfuge“ geschrieben. Soufian Miri und Klaus Brozio tragen seine Verse im Wechsel vor: … „der Tod ist ein Meister aus Deutschland“. Im dicht besetzten Raum des Rathauses werden die Worte scharf, schnell und merkwürdig melodisch gesprochen.

„Der Nationalsozialismus hat sich nicht irgendwo anders, weit weg, ereignet“

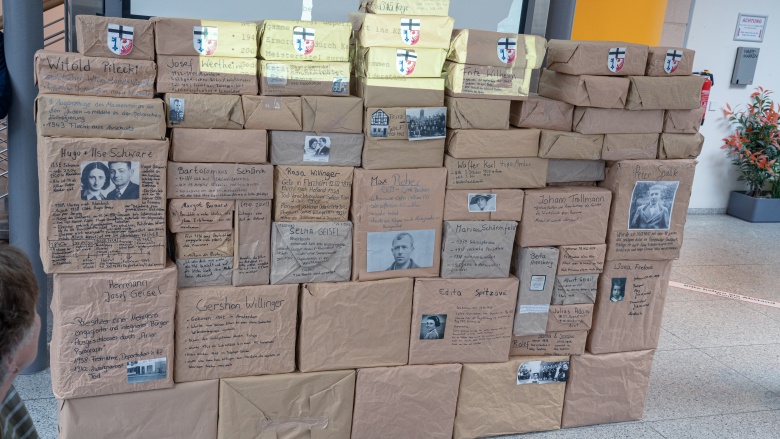

Am Treppenaufgang im hinteren Teil des Foyers türmen sich Pakete zu einer „Mauer der Erinnerung“. Der Name von Benedict Schweitzer steht auf einem der oberen Pakete. Schüler des Städtischen Gymnasiums haben sie emporgeschichtet. Benedict Schweitzer kam aus Wormersdorf. Seine Eltern wohnten „an der letzten Kurve der Ipplendorfer Straße in Richtung Ipplendorfer Kirche“. Der Rufname seines Vaters war „Herz“. Als Herz Schweitzer im Alter von 90 Jahren verstarb, da kam noch die Nachbarschaft wie es „Brauch […] war, zum Haus des Toten, um dort […] den Rosenkranz zu beten“ (Horst Mies). Keine zehn Jahre später, am 18. Juli 1942, werden Benedict Schweitzer und seine Frau Johanna mit dem „Transportzug Da 219“ nach Minsk deportiert. Fünf Generationen der Familie Schweitzer haben in Wormersdorf und Ipplendorf gelebt.

Heute erinnern 36 Stolpersteine in den Rheinbacher Ortschaften an jüdische Mitmenschen, die dort gelebt und die von den Tätern im sogenannten „Dritten Reich“ verfolgt, gemartert und getötet worden sind. In Auschwitz sind mehr als 1,1 Millionen Mitmenschen umgebracht worden. Nach heutigen Schätzungen wurden bis zu 6,3 Millionen Mitmenschen Opfer der Shoah: der fabrikmäßig, der industriell durchgeführten Vernichtung von Jüdinnen und Juden.

„Der Nationalsozialismus hat sich nicht irgendwo anders, weit weg, ereignet“, macht Oliver Krauß in seinem Redebeitrag deutlich: Er „erfasste sämtliche Bereiche der Gesellschaft“. Der Landtagsabgeordnete geht auf den „vollkommenen Stimmungswechsel" nach der sogenannten „Machtergreifung“ der Nationalsozialisten im Januar 1933 ein, den die Geschichtswissenschaft bilanziert.

„Jeder Einzelne trägt die ganze Verantwortung“

Was bis zu Sommer 1933 passierte, nachdem Hitler an der Macht war, das ist „schwer zu erforschen“, dokumentiert der Historiker Sebastian Haffner. Die damalige Belebung der Wirtschaft, die Vollbeschäftigung, die triumphalen Gesten in der Außenpolitik – sie lassen über den Terror des Regimes hinwegsehen. „Dieses Hinnehmen, das schließlich zum Hinnehmen immer schrecklicherer Dinge führte“, hat Sebastian Haffner als eine Schuld der Vielen deutlich gemacht: Es war „die Schuld der Deutschen an der Hitlerschen Judenverfolgung“.

Horst Mies, Dietmar Pertz, Peter Mohr oder Hans Orth: Geschichte in Rheinbach ist mit der größten Sorgfalt aufgearbeitet worden – und wird es weiterhin. Anhand des Forschungsstandes weist Oliver Krauß nach, wie dieses „Hinnehmen“ auch im Rheinland Wirklichkeit geworden ist: Man hat die früheren Nachbarn, die im Lager in Endenich zusammengepfercht wurden, bei der Zwangsarbeit noch gesehen, die sie verrichten mussten: in Meckenheim, in Miel oder in Wormersdorf. „So schlimm also ... wird es schon nicht sein“. Es wurde „in Kauf genommen“, schildert Oliver Krauß den heutigen Wissensstand: Dann aber „erfolgte von Endenich aus die Deportation in die Vernichtungslager“.

Oliver Krauß und Ludger Banken legen vor den Tafeln im Innenhof des Rathauses Blumenschmuck nieder. Ute Krupp, die Vize-Landrätin des Rhein-Sieg-Kreises, Karl Heinz Kerstholt, der erste Stellvertretende Bürgermeister der Stadt Rheinbach, der langjährige Bürgermeister Stefan Raetz – so viele verneigen sich vor den Opfern in Rheinbach, vor allen Opfern des Nationalsozialismus.

„Jeder Einzelne trägt die ganze Verantwortung“, zitiert Oliver Krauß aus einem Brief von Wilhelm Graf, der in Kuchenheim zur Welt kam und der im Jahr 1942 zum aktiven Mitglied im Widerstand der „Weißen Rose“ wurde: „Für uns aber ist es die Pflicht, dem Zweifel zu begegnen und irgendwann eine eindeutige Richtung einzuschlagen“. Willi Graf wurde von den Nationalsozialisten am 12. Oktober 1943 hingerichtet.

Heute geht die Frage akut an uns, so Oliver Krauß: „was wir bereit sind, in Kauf zu nehmen – wenn Schmierereien, Beschädigungen und andere Übergriffe in KZ-Gedenkstätten zunehmen – wenn wir erkennen müssen, dass sich das politische Koordinatensystem verschiebt“.

Empfehlen Sie uns!